幹細胞について

幹細胞とは

わたしたちの身体は、無数の細胞から構成されています。それらの細胞は一様ではなく、身体の組織・臓器によってたくさんの種類があり、それぞれの細胞が決まった役割を担っています。

受精卵から生まれるわたしたちの身体は、はじめは未熟で小さいものです。それが年齢とともに成熟し、大きくなります。これは、受精卵に含まれる幹細胞という、いわば細胞の元となる細胞が分裂・分化(*注1)して、組織・臓器を構成する多様な細胞をつくりだしてきた結果なのです。

受精卵に含まれる幹細胞は「胚性幹細胞(ES細胞)」と呼ばれ、「全能性」すなわち全ての種類の細胞に分化する能力を持っています。

これを遺伝子導入などの技術を用いて人工的に作成した幹細胞が「iPS細胞」であり、ES細胞に類似した性質を持っています。

*注1 分化

特定の機能を持つ細胞に変化、成熟すること。分化した細胞は幹細胞と異なり、

分裂する能力は低くなり、他の種類の細胞になることは出来なくなります。

幹細胞の働き

細胞の寿命は永遠ではありません。成熟した組織・臓器を構成する細胞も、老化や病気、怪我などの損傷により死んで失われてゆきます。

このように古い細胞が死んでゆく一方で、身体全体としての機能を維持するために、新しい細胞を補充しなくてはなりません。そこで働くのが幹細胞です。

身体の特定の場所に幹細胞が待機していて、それが分裂・分化することにより新しい細胞が補充されます。例として、皮膚においては表皮の一番底の部分や毛穴の中に、腸においては腸粘膜のひだのくぼみに幹細胞が待機しています。

血液の細胞(赤血球や白血球など)は骨髄に待機する造血幹細胞から生み出されます。このように、成体の組織において、それぞれの場所に待機している幹細胞は「組織幹細胞」と呼ばれ、決まった種類の細胞にしかなりません。

間葉系幹細胞について

間葉系幹細胞とは

さまざまな「組織幹細胞」の性質が研究される過程で、私達の身体の中には、受精卵のなかのES細胞と同様にさまざまな種類の細胞に分化する能力が高い幹細胞があることが分かってきました。

1960年代、まず骨髄から発見され、ついで2000年代には脂肪組織からも発見されており、ともに「間葉系幹細胞」と呼ばれています。

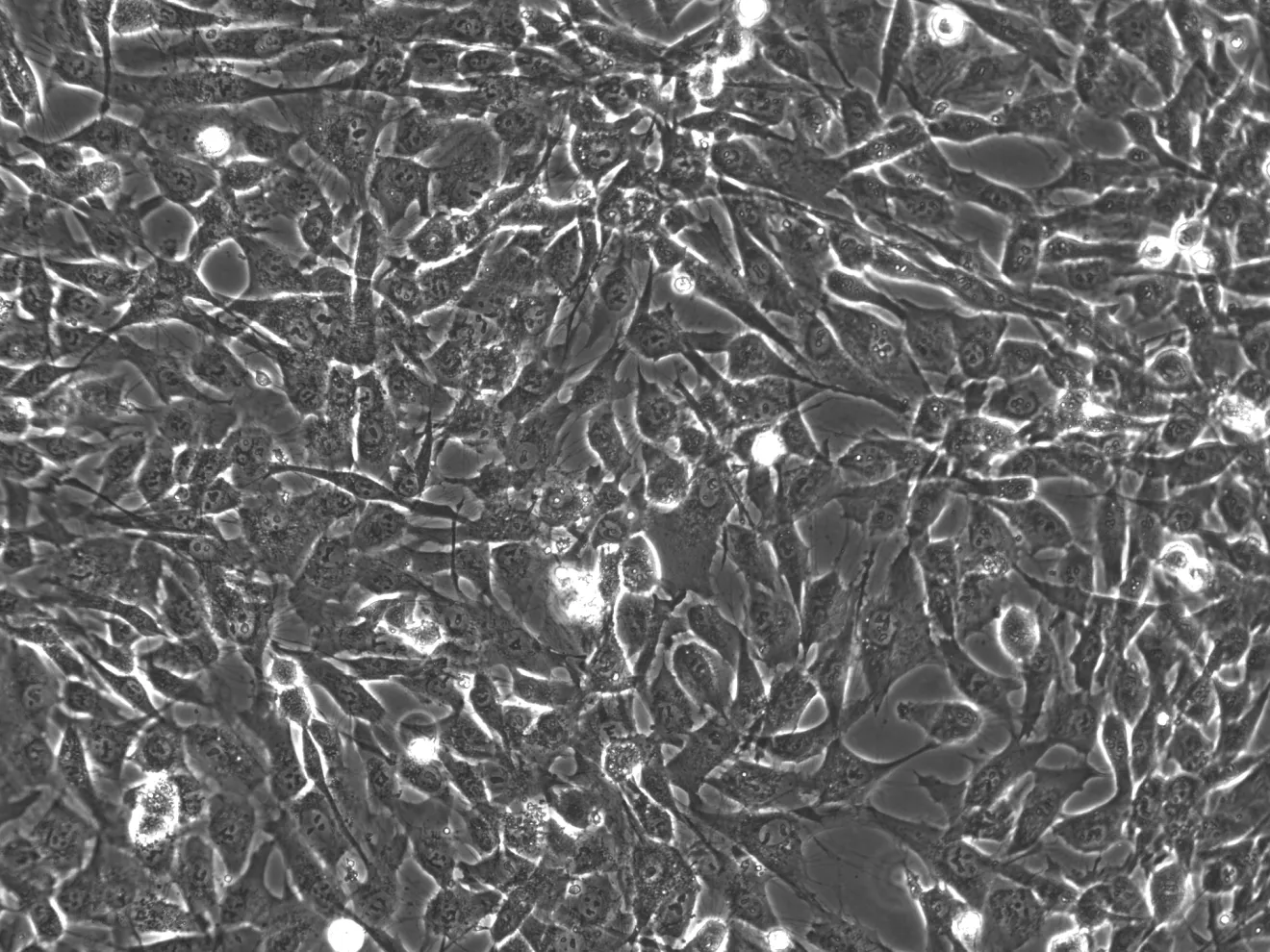

間葉系幹細胞は細胞分裂して増殖する能力(増殖能)が非常に高く、ひとつの系統の細胞だけではなく、神経や筋肉、脂肪、骨などに分化する、いわゆる「多分化能」を持っています。

間葉系幹細胞・ES細胞

・iPS細胞の違い

ES細胞やiPS細胞が1個の細胞から全ての組織・臓器をかたち作ることができるのに対して、間葉系幹細胞にはそれほどまで強い増殖能や分化能はありません。しかし、ES細胞は初期の受精卵の一部(内部細胞塊という場所)からしか得られないため、これを得るには受精卵を犠牲にする必要があります。多くは体外受精の際に生じた余剰な受精卵を使用しますが、倫理的な問題を避けて通ることができません。

また、iPS細胞は受精卵ではなく成体の細胞から作る事ができますが、遺伝子導入という遺伝子に対する操作が必要であり、そのために移植後に腫瘍を形成してしまう危険性があるので、使用に際して安全面についての特別な配慮が必要です。

一方、骨髄や脂肪から採取できる間葉系幹細胞はそれらの問題が少なく利用しやすい幹細胞として、近年、研究および臨床応用が盛んに行われています。

幹細胞を用いた再生医療

再生医療は、失った組織や臓器を人工的につくりだす医療です。また、機能の落ちた組織や臓器を回復させる医療も、広い意味での再生医療に含まれます。

様々な再生医療の手段として最も有望視されているのが幹細胞を用いる方法です。幹細胞には自らその組織に分化する能力があり、また、成長因子やサイトカインと呼ばれる物質を分泌して周囲の再生を促したり、再生に必要な新しい血管を呼び込んだりする能力があります。

幹細胞を用いた再生医療には、幹細胞を必要な場所にそのまま移植する方法と、試験管の中で分化させて目的の臓器を形作ってから移植する方法があります。前者の例として、下股の血流が悪化する閉塞性動脈硬化症に対して幹細胞をふくらはぎの筋肉内に注射して血管新生を促す再生医療が研究され、後者の例として、重度の熱傷に対して表皮に分化する幹細胞をシート状に培養して貼り付ける再生医療が実用化されています。

日本では2014年に再生医療に関する法制度(*注2)も整備され、より盛んに再生医療が実施されるようになりました。

現在では、閉塞動脈硬化症や熱傷の治療に、脳梗塞、脊髄損傷、心筋梗塞、肝硬変、変形性関節症など、あらゆる疾患に対して、幹細胞を用いた再生医療が人を対象にした治療法として実施されています。

*注2

2014年11月、新たに「再生医療等の安全性確保等に関する法律」(再生医療安全性確保法)が施行され、旧薬事法に代わり「再生医療等製品」についての規制を含んだ「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」 (医薬品医療機器等法)が施行されました。

再生医療に利用される

間葉系幹細胞

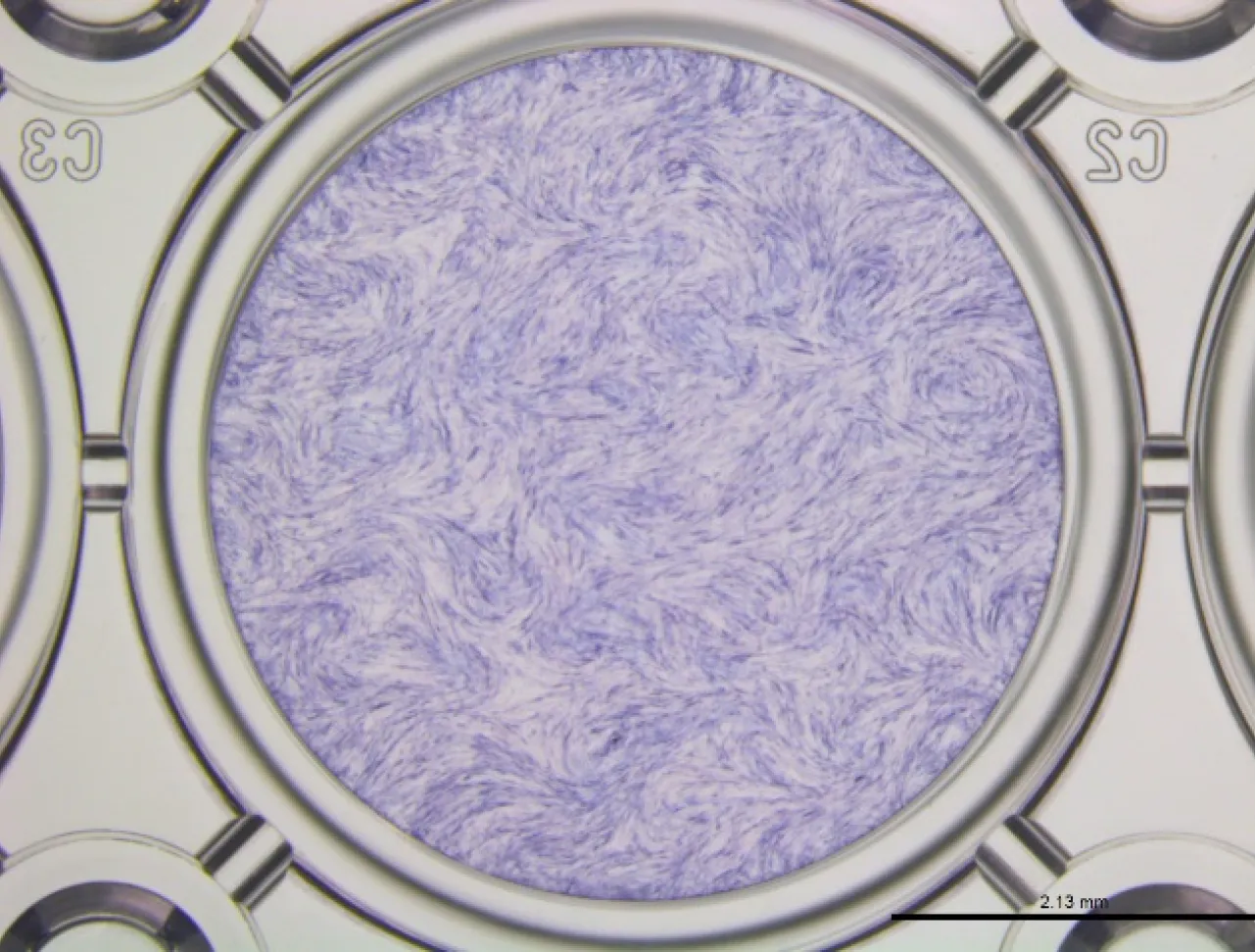

再生医療に用いられる幹細胞には様々な種類がありますが、前述のように、間葉系幹細胞は骨髄や皮下脂肪から採取でき、安全面・倫理面の問題が少ないため、ES細胞およびiPS細胞よりも臨床応用がしやすい幹細胞として、再生医療における利用が増加しています。2024年現在、法制度に基づき厚生労働大臣に届出された再生医療のうち、ES細胞およびiPS細胞以外の幹細胞を用いる再生医療等提供計画は1000件を超え、この中で間葉系幹細胞を用いた再生医療等提供計画は900件以上あります(*注3)。

また、再生医療等提供計画の「治療」区分でES細胞およびiPS細胞以外の幹細胞(間葉系幹細胞を含む)を用いて2023年度に治療された患者さんの数は2万人を超えます(*注4)。

これらの再生医療では、患者自身の組織を少量採取し、そこに含まれる間葉系幹細胞を培養により増やし、幹細胞のままの形で必要な部位に投与するという方法が一般的です。間葉系幹細胞は身体に投与されることで、組織を再生し、血流を改善し、炎症を抑制し、免疫反応を調節する作用があることが分かっています。

*注3 厚生労働省HP「登録情報等の公開 再生医療等提供計画「治療」区分」(令和6年8月8日現在)https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/ による。

*注4 厚生労働省 厚生科学審議会(再生医療等評価部会)HP「再生医療等の安全性の確保等に関する 法律第21条第2項の規定に基づく 再生医療等の提供状況に係る 定期報告のとりまとめの概要」(令和6年7月19日)https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001276959.pdfによる。

間葉系幹細胞を利用した

再生医療の今後

変形性関節症、皮膚の加齢性変化(しみ・しわ)などに対しては局所へ注射され、脳梗塞後遺症、肝障害、アトピー性皮膚炎などに対しては点滴により全投与されます。

それぞれの治療法は既存の医薬品・手術による治療法と比較して新しいものですが、次第に安全性と有効性が確認されつつあります。間葉系幹細胞を利用した再生医療は今後も増加傾向が期待され、より一般的な治療法に成熟してゆくと考えられています。